Répondre à la mutation profonde du secteur secondaire : le concept d’écoParc industriel à Genève

Par Federico Schiffrin, Géographe urbaniste, Fondation pour les terrains industriels de Genève

Longtemps, politologues, sociologues, géographes ou encore économistes nous ont annoncé la fin des sociétés industrielles. En février 2017, la publication des recherches en socio-économie de Pierre Veltz[1], « La société hyper-industrielle, le nouveau capitalisme productif« , vient contredire ce paradigme de la désindustrialisation. À vrai dire, jamais le monde n’a été aussi industrialisé, les prophéties de la délocalisation totale de l’industrie en Asie et de la société « immatérielle » ne se sont pas réalisées. Nous sommes simplement dans une phase de mutation profonde des modes de production portée par la révolution numérique et les impératifs environnementaux. Les territoires de production sont également affectés par ces changements. Les outils de planification traditionnels peinent à gérer le territoire de façon efficace.. Les écoParcs industriels, concept phare de la stratégie industrielle du Canton de Genève, répondent aux nouveaux besoins d’organisation des zones industrielles, notamment en développant la démarche de mutualisation des infrastructures et services.

Dynamiques territoriales, activités industrielles et outils de planification

L’industrie est indiscutablement une activité ayant une influence majeure sur l’organisation territoriale des agglomérations. Les entreprises ont un effet catalyseur, en attirant d’autres entreprise et activités, des lieux de formation et une main d’œuvre diversifiée. Aujourd’hui l’automatisation et la miniaturisation font qu’il n’y a plus uniquement une demande quantitative mais également une demande qualitative de terrains. Les besoins spatiaux des lieux de production sont de plus en plus exigeants et les stratégies d’implantation des acteurs économiques deviennent multiscalaires. Pour de multiples raisons, il est devenu vital pour une entreprise de se positionner à côté d’acteurs qui lui sont utiles. La qualité de vie des employés est également un critère de choix d’implantation. Et enfin les enjeux environnementaux sont en train de modifier le profil des zones industrielles. Les politiques ont mis en place tout un arsenal de mesures réglementaires ayant pour objectif de réduire au maximum les émissions nuisibles pour l’environnement naturel. L’industrie est logiquement l’activité la plus contrainte par ces mesures.

Dès lors, les outils de gestion et de planification traditionnelle des territoires industriels montrent leurs limites. Les simples plans d’affectation ne permettent plus en tant que tel de répondre aux exigences spatiales complexes des nouvelles organisations industrielles. La question majeure qui se dégage de ce constat multiple est donc: comment préserver une activité industrielle dynamique tout en répondant aux besoins de plus en plus spécifiques des entreprises, à l’exiguïté territoriale et à une réglementation de plus en plus stricte?

Fort de ces considérations la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI), qui a pour objectif de garantir une activité forte et dynamique dans le canton, est convaincue que la réponse se trouve dans les synergies multiples prônées par le concept d’écoParc industriel

L’écoParc industriel

Le concept est né des réflexions de l’écologie industrielle qui proposent de considérer les activités humaines comme faisant pleinement partie des écosystèmes naturels. Il incite à une meilleure utilisation du sol et des surfaces par une optimisation des infrastructures, des équipements et des ressources énergétiques et humaines.

La démarche est d’inciter les entreprises à travailler ensemble au développement d’innovations. La mutualisation en est l’élément principal. Elle permet aux entreprises de créer des opportunités d’économie, tout en augmentant leur efficacité, et implique une gouvernance active et participative de tous les acteurs impliqués.

Certes, les écoParcs industriels ne sont pas des objets nouveaux. Cependant, il est rare de les voir prendre une place aussi importante que celle qu’ils ont dans la politique territoriale Genevoise. La modification de La loi sur la FTI (LFTI)[2] incluant la démarche écoParc en est la preuve.

Mutualisation des services et des infrastructures

Il en va de même pour la mutualisation. De nombreuses expériences d’entraide telles que les sociétés coopératives et les mutuelles ont vu le jour dans divers pays, dès la fin du XIXe siècle[3]. Le principe consiste à identifier des besoins communs dans un secteur donné et de former des synergies avec d’autres usagers en mettant en commun des services et des infrastructures à des fins de partage. Le terme renvoie souvent à d’autres concepts tels que: partenariat, économies d’échelle, optimisation, gain de temps, projet coopératif, valeur ajoutée, interopérabilité, métadonnées harmonisées, structure de mutualisation, communauté virtuelle, etc.

La mutualisation est avant tout une organisation en réseau pour la mise en commun des moyens qui répond d’abord à une logique économique. Le processus permet de réduire le risque à l’échelle de l’entreprise. Pour augmenter les chances de réussite des projets, le processus de mutualisation doit être ancré dans la stratégie globale de l’institution, que ce soit en termes de stratégie économique ou de valorisation. Cela entraîne forcément, au sein de l’entreprise, une modification de l’organisation du travail, des comportements à changer, des peurs à lever, la création d’interdépendances. Mutualiser implique de se poser des questions pour trouver la configuration adaptée à chaque situation, de déterminer ce que l’on veut recevoir et ce que l’on peut apporter, et de définir ce qui n’est pas «partageable»[4].

La démarche de la FTI est d’identifier les acteurs clés de chaque zone qui sont ensuite invités à participer à une série d’ateliers participatifs. Le but étant de stimuler l’intelligence collective du groupe afin d’analyser les besoins communs des entreprises. Durant cette phase, qui est généralement animée par des spécialistes externes mandatées par la FTI, des rôles sont attribués à chaque entreprise. L’objectif final est de mettre en place des projets de mutualisation bénéfiques pour tous les acteurs du périmètre concerné.

Exemples de projets de mutualisation

Les besoins récurrents dans la plupart des zones industrielles du canton de Genève sont : une meilleure gestion de la mobilité et des places de stationnement, un système de collecte des déchets moins onéreux et plus efficace, une infrastructure de chauffage commune, un dispositif de surveillance plus efficace ou encore une amélioration des services à la zone (espaces de rencontre, lieux de restauration et de divertissement etc.).

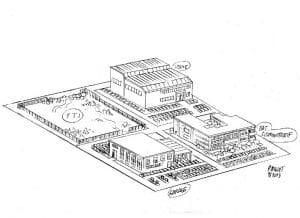

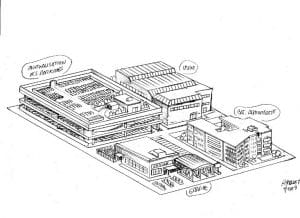

Souvent mal desservies par les réseaux de transports publics, la plupart des employés des zones industrielles de Genève se rendent à leur travail en transports individuels. Offrir une place de stationnement à chaque employé devient un problème insurmontable pour nombre d’ entreprises. La surface affectée à ces fins est importante et onéreuse. Le projet de parking mutualisé de la ZIMEYSA (zone industrielle de Meyrin-Satginy) nord permettra aux industriels de faire des économies, d’utiliser les surfaces libérées pour la production et d’améliorer les problèmes de circulation en redéfinissant les accès.

Un projet de réseau de chauffage à distance mutualisé existe dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates (CADZIPLO). Certaines entreprises génèrent un surplus de chaleur. Traiter cet excédent constitue une tâche difficile pour une seule entreprise. D’autres industries doivent chauffer leurs locaux en se connectant au réseau de chaleur du canton. Grâce à la mutualisation, 75% des besoins en chaleur de la zone sont assurés par la récupération des rejets thermiques. A l’horizon 2020, une première extension du projet permettra d’alimenter le futur quartier d’habitation des Cherpines.

Photo aérienne

Zone industrielle de Plan-les-Ouates

En rouge les bâtiments produisant un surplus de chaleur et connectés au CADZIPLO

En bleu les bâtiments recevant de la chaleur par le CADZIPLO

Accompagner la mutualisation pour tirer parti des avantages

Afin d’évaluer la pertinence des projets de mutualisation mis en place, la FTI a mis en place un monitoring basé sur un système d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs servant à évaluer l’évolution de la performance et de la qualité de vie dans les parcs industriels. Même s’il est trop tôt pour mesurer l’efficacité des synergies mises en place, les démarches participatives ont montré leur efficacité en matière d’identification des synergies possibles.

La limite pourrait venir des caractéristiques culturelles des sociétés dans lesquelles les projets s’inscrivent. L’individualisme ainsi que la culture de la propriété privée pourraient constituer une entrave au fonctionnement optimal des projets de mutualisation. Accompagner les projets de mutualisation par une démarche d’animation permet de changer les mentalités et d’optimiser l’efficacité des infrastructures et des services proposés.

Références :

DUJARDIN, Brigitte. « Mutualiser pour répondre à de nouveaux besoins ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2006, n 5, p. 101-102. Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-05-0101-010>. ISSN 1292-8399

VELTZ, Pierre. La société hyper-industrielle, Le nouveau capitalisme productif, Edition du Seuil et La République des idées : Paris, 2017

La loi sur la Fondation pour les terrains industriels de Genève (LFTI), Etat de Genève, FTI, mai 2017

[1] VELTZ, Pierre. La société hyper-industrielle, Le nouveau capitalisme productif, Edition du Seuil et La République des idées : Paris, 2017

[2] La loi sur la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI), mai 2017

[3] DUJARDIN, Brigitte. « Mutualiser pour répondre à de nouveaux besoins ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2006, n 5, p. 101-102. Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-05-0101-010>. ISSN 1292-8399

[4] Idem