Comment ce bout de territoire, marqué par un fort trafic, gère-t-il la tension entre boom économique et flux de mobilité? Reportage.

Sur la route de Saint-Julien, au cœur du village de Plan-les-Ouates, la patrouilleuse agite son bâton rouge et blanc pour faire traverser les enfants, au milieu d’un flot de voitures. Il est 8 h du matin, l’heure de l’école. Et des bouchons.

Cela fait dix-huit ans que Madeleine (prénom d’emprunt) s’active pour la collectivité sur la chaussée de la commune. «J’ai vu l’évolution du trafic à Plan-les-Ouates. Il y a toujours plus de voitures, mais tout est devenu plus compliqué. Il y a aussi beaucoup de vélos électriques qui roulent sur les trottoirs. Entre les piétons, les vélos, les bus, les voitures, c’est parfois conflictuel.»

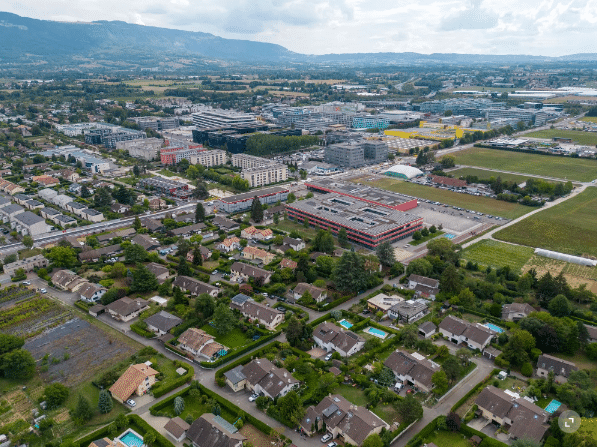

La route de «Saint-Ju», comme on dit, et son trafic intense. Toute une affaire. Ici arrivent ou transitent 12’000 véhicules par jour. Aux heures de pointe, le trafic va dans les deux sens, une particularité. La commune se situe non seulement sur un axe de transit pour converger vers le centre-ville de Genève, mais elle est aussi une destination en soi. Ces dernières années, elle a vu le nombre d’entreprises grossir à la vitesse de l’éclair dans sa zone industrielle, la Ziplo.

Dynamiques opposées

Le ressenti d’effervescence au bord des routes se confirme par les chiffres. En dix ans, on est passé de 6000 collaborateurs actifs dans la zone industrielle à 14’000. On se trouve ici sur une portion du territoire genevois où le défi est de faire cohabiter un fort développement économique, qui génère emplois et rentrées fiscales, et une mobilité que l’on voudrait de plus en plus durable. Mission compliquée? Ce qui se joue à Plan-les-Ouates est valable en d’autres coins du canton. Et touche à des enjeux qui ont toutes les chances de s’exprimer dans les urnes ce week-end.

Les politiques de mobilité sont pour une bonne part cantonales, mais à titre personnel, le maire de la commune Mario Rodriguez espère voir le trafic individuel motorisé se réduire de 15 à 20% ces prochaines années, avant l’objectif de 40% d’ici à 2030. Pour y arriver, l’élu Vert souhaite la fermeture, le matin aux heures de pointe, à l’essai, de plusieurs petites douanes de Genève Sud, lesquelles drainent beaucoup de transit. Il compte aussi sur l’imminent prolongement du tram 15, ou encore sur les effets grandissants du Léman Express et des lignes de bus qui y sont connectées. Celles qui traversent Plan-les-Ouates, et dont la cadence a été intensifiée, ont vu leur fréquentation augmenter fortement, dit le Département des infrastructures. La Commune agit aussi à son niveau, auprès de ses habitants. Elle vient de mettre en place la subvention la plus généreuse du canton de l’abonnement TPG: 300 francs par an.

Sur la route de Saint-Julien, le Canton va bientôt aménager une voie réservée aux bus et aux vélos, supprimant au passage des places de parc. Sandra, adepte des transports publics, y voit une aubaine. Mais pas Jean, un riverain: «Voilà qui ne va pas faire diminuer les bouchons», râle-t-il.

Tenter de réduire les embouteillages, certains y travaillent pourtant tous les jours. Direction le chemin du Pré-Fleuri, au cœur de la Ziplo, dans les locaux de la Centrale Mobilité. Cette entité, créée en 2011 et financée par des fonds publics, a pour mission de trouver des «solutions d’écomobilité», comme elle les appelle, pour les personnes qui viennent travailler au quotidien dans la zone industrielle. Les deux tiers sont des frontaliers, un personnel dont les entreprises ont besoin et qui n’a pas forcément les moyens de se loger à Genève.

Dépendance à la voiture

Fabrice Kaspar est le chef de projet et le coordinateur de cette centrale. «Nous recevons beaucoup de demandes désespérées de personnes à la recherche d’une place de parc. Elles nous expliquent leur gymkhana quotidien, entre habitat lointain, la nécessité de déposer les enfants à la crèche, ou encore des horaires irréguliers. Elles ont souvent le sentiment qu’il est très difficile de faire autrement que de se rendre au travail au moyen de leur propre voiture. Il y a un rapport très émotionnel à cet enjeu. Notre rôle consiste à les aider, malgré tout, à trouver des alternatives, ou en tout cas la meilleure solution.»

Une tâche qui risque bien de se renforcer. D’ici à la fin de l’année, les places de parc publiques que gère la Centrale Mobilité vont considérablement se réduire. Du côté des entreprises de la zone, 75% de leurs places de parc étaient encore gratuites en 2019. Mais tant la Commune que le Canton poussent les firmes à abolir ces avantages et les aident à concevoir des plans de mobilité. Ceux-ci sont destinés à favoriser des solutions de transport moins polluantes et prenant moins de place sur la route.

Le covoiturage progresse

Les choses, ainsi, évoluent. Chez Vacheron Constantin, par exemple, finies les places gratis attribuées à l’ancienneté. «Depuis octobre, seuls les covoitureurs avec trois personnes à bord bénéficient de cet avantage, et même d’une prime en sus», nous explique une employée, qui en profite. L’entreprise Patek Philippe, elle, a mis en service des dizaines de navettes de bus transfrontalières.

Ces incitations fonctionnent lorsque les entreprises ont les moyens de mettre en place des plans de mobilité ambitieux. Jérôme, qui habite à Annecy et travaille chez L’Occitane, a pris l’option du bus 272 pour rejoindre son travail. «Je mets un peu plus de temps qu’en voiture, mais, financièrement, c’est très intéressant. Sur les 1800 francs que me coûte l’abonnement annuel, mon entreprise m’en rembourse 1200.»

«C’est absurde de voir tous ces gens seuls au volant de leur voiture.»

Laure, qui elle aussi vient de la région d’Annecy, pratique le covoiturage depuis six ans. Par conviction: «C’est absurde de voir tous ces gens seuls au volant. Le covoiturage, incité par la Centrale Mobilité, permet aussi de nouer des liens avec d’autres employés, c’est très appréciable.»

Ces efforts pour réduire le trafic individuel motorisé convergeant vers la Ziplo donnent des résultats, mais c’est un travail de Sisyphe, puisqu’en lien avec le fort développement des activités, les déplacements tendent aussi à augmenter. Une course sans fin? «La mise en place de solutions et d’infrastructures favorisant la mobilité durable a souvent un temps de retard sur les activités économiques. Cela questionne inévitablement nos modèles de développement. En même temps, peut-on cesser de vouloir créer des emplois et de la croissance?» interroge Fabrice Kaspar.

La question est au centre du débat. Pour le maire Mario Rodriguez, «il est clair que la Ziplo a désormais atteint ses limites. Au vu des objectifs de réduire le trafic motorisé, il est difficile de la développer davantage sans des infrastructures efficientes de transports publics.»

Déficit d’infrastructures

En 2019, une enquête sur la mobilité dans la Ziplo montrait que la part de la voiture individuelle représentait 56% de l’ensemble des moyens de transport. Le covoiturage (20%), plutôt utilisé par les frontaliers, et les transports publics (10%) et le vélo (4%), modes privilégiés par les résidents genevois, étaient en progression par rapport à la précédente enquête de mobilité dans la zone, note Sébastien Munafò, directeur du bureau 6t, qui a mené cette étude.

«Aujourd’hui, on répare donc comme on peut une sorte d’erreur de planification du passé, lorsqu’on a implanté une zone industrielle là où il n’y avait aucune infrastructure de transports publics.»

«Un bon point, relève l’expert en mobilité, mais cette zone de Plan-les-Ouates en forte expansion économique est perpétuellement sous tension sur le front de la mobilité, car elle est pénalisée par le déficit criant d’une offre de transports collectifs efficace et structurante dans la partie sud du Grand Genève, entre Saint-Julien et Annecy. Or, cette région, totalement dépendante de la voiture et en forte croissance démographique, est le bassin naturel de recrutement des entreprises de la Ziplo.» Les statistiques des transports 2022 montrent clairement cette dépendance automobile: la part modale des transports individuels motorisés est de 98% à la frontière de Saint-Julien.

«Aujourd’hui, on répare donc comme on peut une sorte d’erreur de planification du passé, lorsqu’on a implanté une zone industrielle là où il n’y avait aucune infrastructure de transports publics, poursuit Sébastien Munafò. On ajoute des lignes de bus ainsi que la nécessaire ligne de tram jusqu’à Saint-Julien. Mais on n’arrivera pas à combler les besoins de transport sans infrastructures plus lourdes, de type ferroviaire. D’où l’importance pour le Canton de réussir, pour les années à venir, une planification transfrontalière ambitieuse.»

Un quartier exemplaire?

Pour l’heure, à l’échelle de la commune, l’arrivée prochaine du tram 15 (fin 2023) sur la route de Base devrait soulager un peu les routes, avant que cette ligne ne devienne carrément indispensable pour desservir le futur quartier des Cherpines, à cheval entre les communes de Confignon et de Plan-les-Ouates. Ce nouveau quartier de 3700 logements comptera 12’000 habitants en 2035 et 2500 nouveaux emplois. Les 1000 premiers logements sortiront de terre au Rolliet, sur le territoire de Plan-les-Ouates.

Cet écoquartier se veut un modèle d’habitat et d’emplois, celui de la ville des courtes distances. Tout y sera fait pour que les résidents n’aient plus besoin d’une voiture privée. Magasins et services de proximité, centrale de mobilité offrant vélos et organisant le covoiturage seront intégrés au quartier, lequel ne proposera qu’un minimum de places de parc. Une sorte de village idéal, débarrassé des nuisances du trafic, promet-on pour l’heure sur prospectus. «Une perspective intéressante», lance cet habitant croisé sur la très appréciée allée piétonne du Vélodrome.

Mais dans la commune (qui avait voté à 60% contre le déclassement des terrains agricoles des Cherpines, en 2011), tout le monde n’est pas convaincu: «Cela fait longtemps que Plan-les-Ouates est devenu une ville et supporte son trafic, dit Andrée, rencontrée au bord de la route de Saint-Julien, et résidente depuis trente ans. Croyez-vous vraiment que les gens de ces nouveaux quartiers vont renoncer à leur voiture? Ils vont se garer dans les champs!»